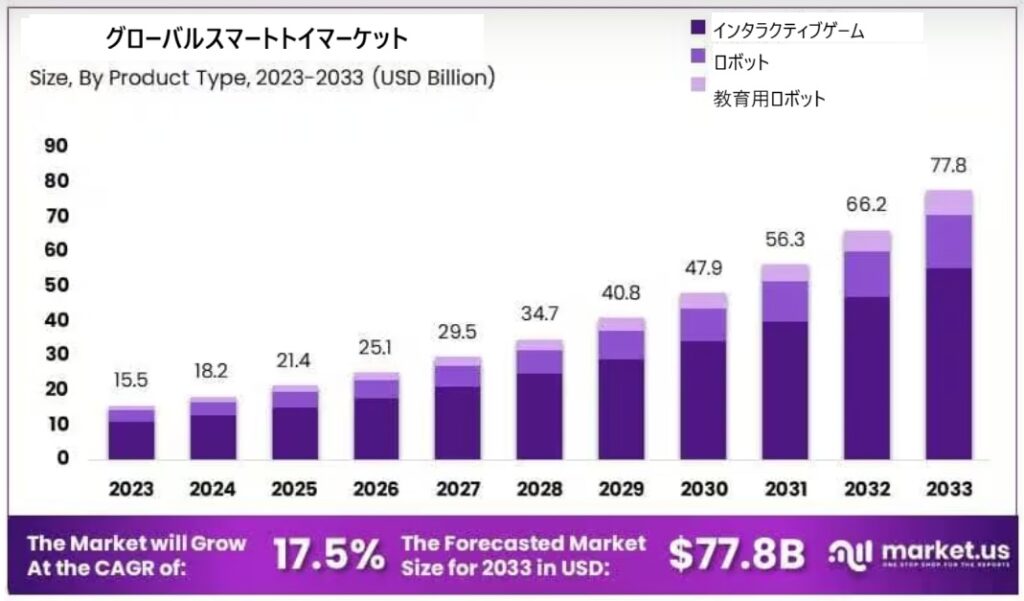

スマートトイのマーケットレポートによると、世界のスマート玩具市場規模は2023年の155億米ドルから

2033年には約778億米ドルに達すると予想されており、2024年から2033年の予測期間中に17.5%のCAGRで成長するとも予想されています。

この記事では、これから普及していくスマートトイについてご紹介していきます。

日本におけるスマートトイの現状

スマートトイとは、人工知能(AI)やインターネット(IoT)、拡張現実(AR)などの先進技術を組み合わせて、子どもたちに学びながら楽しめる、おもちゃの分野です。スマートトイは、音声認識、モーションセンサー、モバイルアプリケーションとの連携機能を備えていることが多く、子供の学習と発達にとても影響を与えると考えられています。

【ポケとも】

8月28日~31日までの4日間、東京ビッグサイトで開催された「東京おもちゃショー2025」でも、日本の総合電機メーカーであるSHARPから対話AIキャラクター「ポケとも」が出展されました。SHARP公式によると、本体とスマートフォン用アプリが2025年11月に登場する予定です。

今回出展されたポケともは身長約12cm、体重約200gでミーアキャットをモチーフにデザインされています。本体のみではなく、専用のスマホアプリを使うことで外出先からも本体とコミュニケーションをとることができます。口の中にカメラが搭載されており、会話の内容のほかに見た景色なども記憶するように作られています。長い時間をかけて会話やカメラからの情報を記憶していくことで、持ち主のことを理解していき、寄り添ってくれるパートナーへと育っていきます。また、身振り手振りで感情豊かに対話をするほか、お腹のランプが虹色に光り、うれしい気持ちを伝えてくれるなどの機能があります。カバンに付けて持ち運ぶこともできるサイズ感で、常にそばにあることで一人一人の寂しい気持ちに寄り添う作りになっているとのことです。

【RobosenミニロボットシリーズとRobosenバズ・ライトイヤー】

Robosenといえば、本物のように動くロボットトイを展開している会社です。音声認識やプログラミング機能を備え、その代表作には、音声操作で自動変形する「トランスフォーマー・オプティマスプライム」などがあります。今回日本に新たに上陸するのは、1台座(ベース)で複数キャラクターを楽しめるモジュール式スマートトイです。

Robosenの新たなラインアップとして2025年10月10日(金)より日本国内で同時に予約販売が開始されたのが、ディズニー/ピクサーの名作を題材とした「Robosenミニロボットシリーズ」、「Robosenバズ・ライトイヤー」です。

Robosenミニロボットシリーズは、世界初のモジュール式スマートトイプラットフォームです。キャラクターを台座にはめると動きながらしゃべるなどさまざまな動きが楽しめます。アプリや面倒な設定も不要で必要なのは台座とキャラクターのみ。また、Robosen StudioというPC専用ソフトウェアと共に使用することで自分だけのアクションを創りだすこともできます。アクションの作成は音声ファイルのアップロードだけでも可能で、音声言語に拘らず作成が可能です。

同時に予約販売が開始された、映画『トイ・ストーリー』に登場したバズ・ライトイヤーのに関しては映画で登場したものを忠実に再現したデザインと作りとなっています。30以上の音声コマンド、200以上のオリジナル音声クリップを収録され、レーザー砲、コミュニケーターなどを装備し、目や口など顔の表情、滑らかな歩行など細部にわたるまで再現されているとのことです。

バズ・ライトイヤーに関しては音声操作の以外にスマートフォンアプリでの操作も可能になっています。ポージングを自ら記憶させることで独自の動きを作れるほか、Robosen Studioソフトウェアを活用することでより高度な設定を行うこともできます。

スマートトイにおける子供の発達への影響と規制

WHOとユニセフの発表によると、子どもの脳の発達の約80%は3歳までにほぼ完成するといわれています。そのため、幼児期にどのような刺激や学びの環境を与えるかが、とても大切だと考えられています。

米国教育省の全米教育統計センター(NCES)によると、STEM教育の入学者数が15%増加したとの報告があります。また、日本においても2020年から小学校でのプログラミング教育が必修になるなどSTEM教育への関心を高まっています。このように、子供へのデジタル技術の浸透がみられる中、スマート玩具業界の方向性を決定づける上で、各国の政府の規制は極めて重要ともされています。欧州連合(EU)では 2024年にAIアプリケーションに対する厳格な階層型リスクフレームワークであるAI法導入されました。この規制の内容にはスマートAI玩具に使用されるAI技術、特にプライバシーやデータセキュリティについて焦点を当てて義務付けられています。

これからはChatGPTやCopilot、Geminiといった生成AIが私たちの生活に今よりもより浸透し、プログラミング教育などが広がることで、子供たちはスマートトイを手にすることが増えていくと考えられます。スマートトイは“遊びながら学ぶ”基礎教育の一環として子どもたちの生活や教育の中により定着していきます。他国に遅れることなく規制や法整備を行っていくことで、AIやIoT、ARなどの技術が子供の発達にプラスになっていくことは間違いないでしょう。

まとめ

スマート玩具は遊ぶことの次の段階として、子供の年齢が上がることで学習スタイルに適応するAI搭載の学習コンパニオンとしても開発が進んでいます。これらのトレンドは、スマート玩具市場におけるさらなるイノベーションと成長を促進すると期待されています。

また、スマート玩具は上記で紹介したような単体で遊び・学習を楽しむものから、今後は他のデバイスと接続することでリアルタイムのデータ共有やパーソナライズされた遊び体験といった高度な機能を楽しむものが求められると考えられています。国内外でも製造が普及されているスマート家電の幅広い成長とも一致しています。各メーカーは、生分解性素材やエネルギー効率の高い部品を使用した玩具の開発にますます力を入れるなど、環境に優しいスマート玩具の人気も高まっています。

子どものころからAIリテラシーを身につけることは、これからの社会を生きるうえで欠かせない力となります。

AIやテクノロジーを楽しく学べるスマート玩具の選択肢が増えることは、子どもたちの興味や想像力を広げるだけでなく、社会全体にとっても大きなプラスになるでしょう。

コメント